截至3月底,我國累計并網風電容量達到1.34億千瓦,“十三五”末風電規劃目標裝機量在2.5億千瓦左右。在龐大的存量市場和可預見的增量市場基礎上,風電后市場的商機已經顯現。當前,風電后市場呈現何種態勢?未來,又將如何發展?MAKE亞太區咨詢顧問黃靜文的分析或許能給業內帶來一些啟發。

2018年或迎再次爆發

中國風電市場過去十年經歷了空前的增長,現有的存量風電裝機以及未來的新增裝機將給風電后市場帶來穩定的發展空間。根據過去十年中國風電市場的新增裝機情況以及未來十年的裝機預測,運維市場的體量正逐步打開。

運維市場第一次大規模發展為2011年-2013年,第二次大規模發展將從2018年-2019年開始。運維市場收益在2020年前后將由目前的整機商導向型運維模式向著多元化、版塊細分化的方向轉移,這種轉移將使運維市場呈現不同的競爭合作態勢。預計中國將成為全球最大的風電運維市場,未來十年內市場體量將由目前的80億元人民幣增長到350億元人民幣。

市場兩極分化嚴重

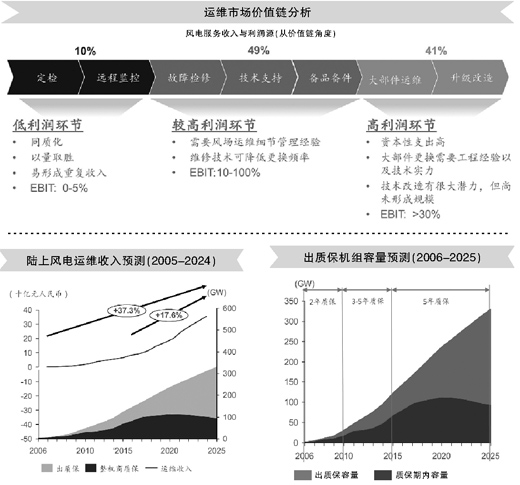

目前國內運維市場的競爭態勢以及利潤分配呈現嚴重的兩極分化現象,表現為高利潤的運維環節主要集中在規模更大、實力更強的整機商運維團隊以及大中型獨立第三方服務商手中,門檻較低、競爭者眾的低利潤環節則出現紅海。與歐美等成熟市場相比,中國的運維服務提供商更集中于人力密集型服務環節,升級改造市場仍未打開。

計劃性運維包括電站運維、遠程監控、升級改造與定檢。非計劃性故障檢修包括技術支持、故障檢修、備品備件與大部件運維。以中國為例,目前約46%的風機運維費用源于非計劃性故障檢修,該占比將隨風機運營時間增加而上升直至成為風機運維費用的主導。

目前來看,運維市場的參與方眾多,包括整機商運維團隊、業主運維團隊、第三方運維團隊、部件供應商與專項運維商。作為目前運維市場的中堅力量,整機商憑借風機技術和客戶資源方面的優勢,在未來運維市場的競爭中占據有利地位;大部件供應商在特定部件方面的維護、技改方面的競爭優勢明顯,利潤上升空間很大。

大部分業主在制定運維策略時均考慮逐步減輕對外部服務供應商的依賴,向自主運維的方向轉變。提供全方位運維服務的第三方運維團隊,受到整機商及開發商自有運維團隊的沖擊與壓力影響,逐步失利。角色轉變對其尤為重要,第三方運維團隊可通過建立合作互補關系的模式增加優勢。

風電場技改比例將增大

基于大數據平臺思維模式的風場管理系統可在很大程度上提升風場的可利用率,真正將風場內的資產,即風機、物資、人員等協同運營,實現技術指標和經濟指標兩方面的增長。大數據技術的應用也是風場運維從被動性檢修向主動/預判性運維轉變的必要手段與發展方向。

在這一機遇背景下,風電后市場也呈現出新的趨勢:第一,將有更多專項的獨立第三方服務商參與市場競爭(大部件、備件運維公司);第二,整機商運維團隊降低人力密集型業務的份額,專注于高端運維業務;第三,升級改造市場逐步打開(技改項目類型更豐富、技改風場比例增大)。